Einmal mehr – und mittlerweile zum achten Mal – präsentiert ICT-Berufsbildung Schweiz ihre Bedarfsprognose zur ICT-Fachkräftesituation in der Schweiz. Die Studie befasst sich jeweils mit einem Ausblick und der Prognose für die kommenden Jahre, die vorliegende Ausgabe beleuchtet den voraussichtlichen ICT-Fachkräftebedarf bis 2033. Die Präsentation der Studienergebnisse fand heuer im Rahmen der Berufsschweizermeisterschaften SwissSkills 2025 in Bern statt.

Die letzte dieser Studien wurde von ICT-Berufsbildung Schweiz im Jahr 2022 publiziert und beleuchtete ebenfalls einen Ausblick von acht Jahren, sprich bis 2030. Schon da war klar: Der Nachschub an ICT-Fachkräften durch Bildung, Einwanderung und Quereinstiege reicht nicht, um den prognostizierten Bedarf zu decken. Bis 2030 würden knapp 39'000 neue ICT-Fachkräfte fehlen, so die Studienautoren damals.

Der Bedarf steigt

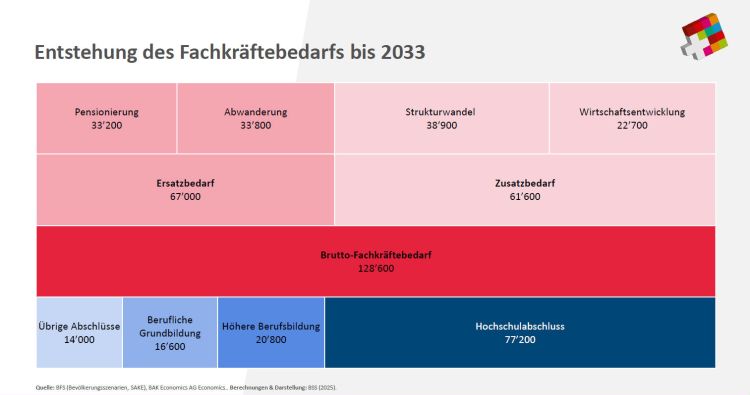

Das Wichtigste vorweg: Die Situation hat sich nicht gebessert – im Gegenteil. Laut der aktuellen Studie ist die Aussicht bis zum Jahr 2033 gar noch verzwickter. Bis 2033 sollen in der Schweiz noch mehr ICT-Spezialistinnen und -Spezialisten fehlen als bisher angenommen. Total prognostiziert die Studie nun einen Fachkräftebedarf in der ICT von 128'600 Stellen bis 2033. Dies setzt sich aus einem Ersatzbedarf (Pensionierungen und Abwanderung) von 67’000 und einem Zusatzbedarf (Strukturwandel und Wirtschaftsentwicklung) von 61’600 Fachkräften zusammen. Besonders der Strukturwandel leiste einen bedeutenden Beitrag zur Fachkräftesituation, wie der leitende Studienautor Michael Lobsiger von BSS Volkswirtschaftliche Beratung bei der Präsentation der Ergebnisse betonte.

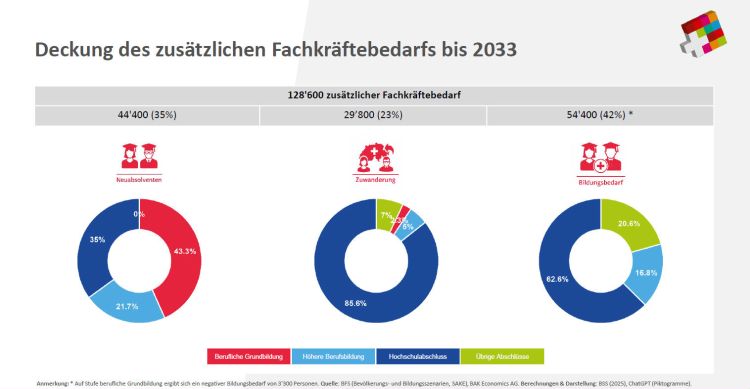

44'400 der total benötigten Fachleute sollten aus den unterschiedlichen Schweizer ICT-Ausbildungen gewonnen werden können (Neuabsolventen), weitere 29'800 über Zuwanderung in den Markt gelangen. Unter dem Strich bleibt eine deutlich höhere Zahl beim Bildungsbedarf übrig als noch vor drei Jahren: Bis 2033 brauche die Schweiz weitere 54'400 Personen in ICT-Berufen, wie die Studienautoren schreiben (siehe Grafik unten).

(Quelle: ICT-Berufsbildung Schweiz / BSS Volkswirtschaftliche Beratung)

Mehr Lehrstellen für mehr Hochschulabschlüsse

Auch zeigt die Bedarfsanalyse, woher diese Fachkräfte kommen sollen und welche Bildungsgrade sie mitbringen müssten. Denn, das stellt die Studie ebenfalls klar: Fachkräftemangel ist nicht gleich Arbeitskräftemangel. In der ICT fehlen nicht irgendwelche Arbeitskräfte, sondern Spezialisten mit spezifischen Kompetenzen.

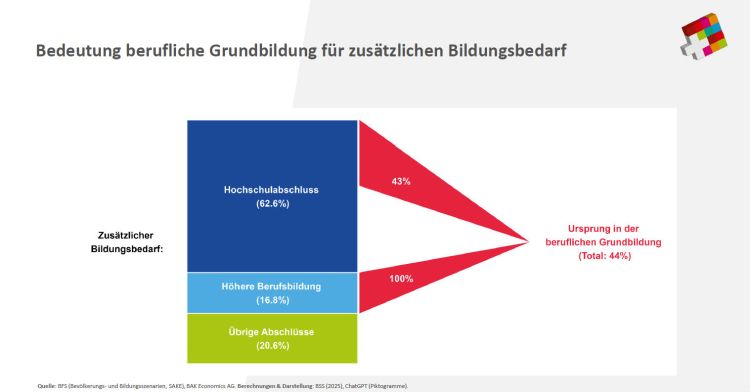

Bei den Neuabsolventen, also den selbst ausgebildeten IT-Spezialistinnen und -Spezialisten, wird mit einem Anteil von mehr als 43 Prozent gerechnet, die aus der Berufslehre kommen. Unter den 54'400 Fachkräften, die 2033 voraussichtlich fehlen (Bedarf), zeigt sich derweil ein ganz anderes Bild. Aufgrund der spezifischen gesuchten Profile müssten knapp 80 Prozent einen Hochschulabschluss oder eine höhere Berufsbildung (HF) mitbringen (siehe Grafik unten).

Studienautor Michael Lobsiger ordnet ein: "Diese Zahlen suggerieren, dass die berufliche Grundbildung ihr Soll damit erreicht und es keine zusätzlichen Lehrstellen braucht. Dieser erste Eindruck täuscht aber." Denn: Ein beachtlicher Teil der gefragten Hochschulabgänger und Absolventen von HF-Abschlüssen haben mit einer Berufslehre gestartet. Bei HF-Abschlüssen sind dies 43 und bei den HF-Abschlüssen 100 Prozent. Gesamthaft haben damit 44 Prozent der gesuchten höheren Profile ihren Ursprung in der Berufslehre. In anderen Worten: Die Förderung der beruflichen Grundbildung in ICT-Berufen ist laut der Studie wichtiger denn je, um die prognostizierten Ziele zu erreichen.

(Quelle: ICT-Berufsbildung Schweiz / BSS Volkswirtschaftliche Beratung)

Der Fachkräftemangel ist immer noch da

Vor einer weiteren möglichen Fehlinterpretation der Studienergebnisse warnt derweil Marc Marthaler, Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Schweiz. Aus der jüngsten Berichterstattung in den Medien könnte man schliessen, dass der Fachkräftemangel derzeit abflacht, gar in die andere Richtung kippt, wie er ausführt. So zeigten aktuelle Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) unlängst etwa, dass die Zahl der arbeitslosen Informatiker stärker gestiegen ist als im Rest der Wirtschaft. Marthaler kontextualisiert: "Wir sprechen in der Studie aber nicht von einem akuten Mangel, der durch die Konjunktur bedingt ist, sondern von einer Prognose."

Denn Krisen und wirtschaftliche Unsicherheiten hin oder her – die Digitalisierung wird wohl kaum entscheidend bremsen. "Der Fachkräftemangel ist immer noch real", wie auch Jon Fanzun, CEO von Swico, im Rahmen der Präsentation der Studienergebnisse klarstellt. "Und Investitionen in ICT-Kompetenzen sind eine Voraussetzung für den Wohlstand von morgen."

Jon Fanzun, CEO von Swico: 'Investitionen in ICT-Kompetenzen sind eine Voraussetzung für den Wohlstand von morgen.' (Quelle: Thomas Entzeroth)

Keine Branche, sondern ein Berufsfeld

Wie bereits angemerkt, ist die Zahl der ICT-Lehrstellen laut der Studie einer der wichtigsten Hebel, um den künftigen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist aber ehrlicherweise ernüchternd: Vor der letzten Bedarfsanalyse 2022 lag die Lehrstellenquote bei 5,9 Prozent. Um den Bedarf bis 2030 zu decken, forderte die Studie eine Quote von 8,1 Prozent.

In der aktuellen Studie ist die Zahl noch höher: Um den Fachkräftebedarf bis 2033 zu decken, wäre eine Lehrstellenquote von 8,8 Prozent gefragt. Das Problem: Die Lehrstellenquote seit der letzten Studie liegt unverändert bei 5,9 Prozent.

Marc Marthaler: "Wir müssen strukturell etwas ändern. Ich bin grundsätzlich kein Fan von Zwang und Quoten, aber ich würde mir wünschen, dass gewisse Firmen ihre Pflicht besser wahrnehmen. Das gilt in meinen Augen zum Beispiel auch für die Niederlassungen der Big-Tech-Unternehmen im Land."

Eine mögliche Lösung für die Erhöhung der Lehrstellenquote wäre laut Marthaler etwa ein ICT-spezifischer Berufsbildungs-Fond. "Einen solchen im ICT-Sektor zu schaffen, ist aber enorm kompliziert, vor allem wegen der Querschnittsfunktion der ICT." Was er damit meint: Rund 68 Prozent der ICT-Fachkräfte arbeiten nicht in der ICT-Kernbranche selbst, sind also interne ICT-Spezialisten in anderen Branchen. "Wir sind dementsprechend eigentlich keine Branche, sondern ein Berufsfeld", so der Geschäftsführer.

(Quelle: ICT-Berufsbildung Schweiz / BSS Volkswirtschaftliche Beratung)

Politik in die Pflicht nehmen

Für den Verband ist es damit enorm schwer, die entsprechende Finanzierung für Unterstützungsmassnahmen zu finden, da die meisten Unternehmen, die ICT-Fachkräfte beschäftigen, kaum Interesse haben, zusätzlich in ICT-Berufsbildung Schweiz zu investieren. Weiter wird dies erschwert, weil die Schweizer ICT-Verbandslandschaft fragmentierter ist, also es in vielen anderen Branchen der Fall ist, womit sich das Geld noch weiter streut. Marthaler räumt ein: "Für viele grundlegende Tätigkeiten und insbesondere für nachhaltig wirksame Massnahmen, fehlt uns schlicht das Geld."

Da der langjährige Präsident von ICT-Berufsbildung Schweiz Andreas Kaelin sein Amt per Ende Jahr niederlegen wird, läuft derzeit die Suche nach einer Nachfolge. Marthaler: "Wir brauchen die Politik für dieses Vorhaben. Somit ist eine gute politische Vernetzung für uns eine strategische Voraussetzung für die Neubesetzung dieser Position."

Marc Marthaler, Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Schweiz: 'Wir müssen strukturell etwas ändern. Ich bin grundsätzlich kein Fan von Zwang und Quoten, aber ich würde mir wünschen, dass gewisse Firmen ihre Pflicht besser wahrnehmen. (Quelle: ICT Berufsbildung Schweiz)

Steter Tropfen

"Wir müssen die Berufsbildung mittel- und langfristig grösser denken", wie Marthaler daher überzeugt ist. "Und es wäre naiv zu glauben, dass dies ohne die höchste Stufen der Politik funktioniert. Hier braucht es eine Lobby und Leute im Parlament, die das Problem erkennen."

Er ergänzt aber auch, dass das Berufsfeld und vor allem ICT-Berufsbildung Schweiz noch sehr jung sind. Darum gilt es: Dranbleiben, nicht nachlassen, das Thema weiterbearbeiten. Hier ist die Floskel "steter Tropfen höhlt den Stein" wohl tatsächlich passend.

Eine solche Initiative wurde nun etwa vom ICT-Wirtschaftsverband Swico ins Leben gerufen: Mit der Plattform

lehrbetrieb-werden.ch will man Unternehmen dazu motivieren, mehr ICT-Lehrstellen zu schaffen. Die Plattform wurde ebenfalls im Rahmen der SwissSkills 2025 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

(win)