Die Schweiz ist bezogen auf Digitalisierung, Netzausbau, digitale Behördenleistungen und IT-Know-how grundsätzlich nicht schlecht positioniert. Für Spitzenplätze im europäischen Vergleich reicht es laut dem eGovernment-Benchmark 2024 der Europäischen Kommission in den meisten Kategorien aber nicht, man bewegt sich im Mittelfeld. Tiefe – am Wohlstand gemessen schon fast beschämende – Scores musste man im Bericht für 2024 in zwei Bereichen verzeichnen: Transparenz und Key Enablers (Schlüsseltechnologien). Zu den Key Enablers gehören etwa Bereiche wie die digitale Post – aber auch die elektronische Identitätskarte, kurz E-ID.

Und, wie man bei der Betrachtung der Ergebnisse feststellen muss, hat auch ein Teil der anderen, mittelmässigen Ergebnisse seinen Ursprung in einem zentralen Punkt: Dem Fehlen der E-ID, welche die Grundlage fürs weitere Vorankommen in der Digitalisierung des Landes respektive des Staatsapparates legen würde. Der Rückstand im Vergleich zum EU-Durchschnitt ist sicher nicht nur, aber definitiv auch auf diese nach wie vor klaffende Lücke zurückzuführen.

Der erste Anlauf: eine klare Absage

Zu diesem Zeitpunkt hat die Schweizer E-ID eine lange, recht bewegte Geschichte hinter sich. Ende 2017 verkündete der Bundesrat erstmals, dass man bis Sommer 2018 ein Gesetz zur Einführung des elektronischen Ausweises ausarbeiten wolle. Im September 2019 gab das Parlament dann seine Zustimmung zum Vorschlag ab. In der Bevölkerung und bei unterschiedlichen Organisationen und Parteien regte sich aber starker Widerstand. Ganz besonders die Idee, dass sich ein privates Unternehmen um die Herausgabe der E-ID kümmern soll, stiess auf Unverständnis und Ablehnung. Was man sich in Bundesbern damals dabei gedacht hat, ist aus heutiger Sicht kaum mehr nachvollziehbar. Denn die Umfragen zeigten schon damals, dass nur eine E-ID unter kompletter staatlicher Hoheit genug Anklang finden könnte. Zu gross wurden hingegen die Risiken im Hinblick auf Datenschutz sowie andere Sicherheitsthemen wahrgenommen.

Bei der Abstimmung zum Referendum im Frühjahr 2021 wurde der vom Parlament abgesegnete Plan zur Umsetzung erwartungsgemäss regelrecht abgewatscht: Knapp zwei Drittel (64,4 %) der Stimmbevölkerung sprach sich gegen die Umsetzungspläne aus. Die Nachricht war klar: Ein digitaler Pass in privaten Händen (mit all den damit verbundenen Risiken) kommt Herr und Frau Schweizer nicht ins Haus.

Wenig später beauftragte das Parlament den Bundesrat mit einem zweiten Versuch. Und seit Mai 2021 läuft das «Vorhaben E-ID», die Umsetzung eines sicheren, komplett unter dem Bund angesiedelten elektronischen Identitätsnachweises.

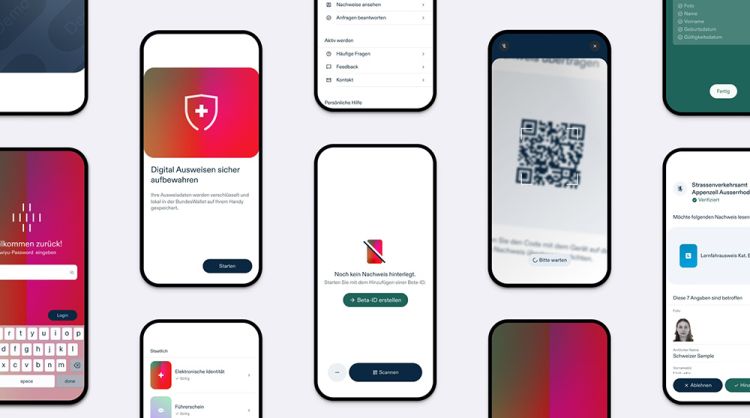

Beim Start der Swiyu-App gibts einen Link zu den Datenschutzbestimmungen. (Quelle: Swiss IT Magazine)

Zweites Referendum, zweite Abstimmung

2025 findet sich die Schweiz also an einem ähnlichen Punkt wieder wie im Jahr 2021, die Vorzeichen für die Zustimmung der Bevölkerung sind jedoch deutlich besser als damals. Der Bund ist über die Bücher gegangen, hat den wohl wichtigsten Punkt – die Umsetzung unter voller Verantwortung des Staates – in einem neuen Gesetzesvorschlag zementiert und diesen dem Parlament vorgelegt. 2024 wurde das Bundesgesetz zur digitalen Identitätskarte sowie der Kreditbeschluss für den Aufbau und den Betrieb der E-ID mit grosser Mehrheit von der Politik angenommen.

Der Widerstand ist dieses Mal kleiner, aber immer noch relevant. Und so kommt es, Stand Ende April 2025, wohl zu einer weiteren Volksabstimmung zur E-ID. Die für das Referendum nötigen Unterschriften scheinen trotz verschiedener Uneinigkeiten und eigenartig anmutenden Streitereien in den (teils unterschiedlich motivierten) Lagern der Gegner zusammengekommen zu sein. Die Unterschriftenprüfung wird also vermutlich dazu führen, dass die Schweiz erneut ihre Zustimmung oder Ablehnung der E-ID an der Urne kundtun kann.

Verbesserungen und Gegenargumente

Die neue Umsetzung basiert auf einer Smartphone-Wallet-App des Bundes namens Swiyu. Über diese wird die E-ID beantragt und auf dem Gerät gespeichert. Im Anschluss kann der digitale Ausweis dann bei verschiedenen Diensten, Behördenportalen, Shops und so weiter genutzt werden, um sich auszuweisen. Die Art der Daten (Name, Alter, Bild, AHV-Nummer etc.), die von einer Plattform dabei abgefragt werden, sollen transparent offengelegt werden, die Übertragung darf dabei erst nach der Einwilligung des Nutzers erfolgen.

Hier findet sich bereits ein Kritikpunkt der Gegner des zweiten Versuchs: Die Online-Plattformen könnten unter Umständen eine unnötige Menge der in der E-ID gespeicherten Daten abgreifen und selbst speichern. Weiter wird befürchtet, dass durch die mehrfache Nutzung der E-ID und die Verknüpfung dieser Datenpunkte ausführliche Profile der Bürger entstehen könnten, womit ein allfälliger Datendiebstahl in der Zukunft verheerend sein könnte.

Technisch gesehen wird die «neue» E-ID auf Basis von Open-Source-Technologie gebaut. Grosse Teile des Codes liegen damit offen. Das bedeutet etwa, dass findige Security-Spezialisten das Konstrukt durchleuchten und bewerten können. Doch: Nicht alles wird offengelegt – ein weiterer Kritikpunkt. Laut dem Bund könnte zu viel Transparenz Kriminellen später einen zu grossen Vorteil verschaffen.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Formulierung zur E-ID-Pflicht: Diese wird im Gesetz zwar ausgeschlossen, die Gegner glauben längerfristig aber nicht daran. Sie vermuten etwa, dass das elektronische Patientendossier (EPD) – wenn es dann kommt – nur mit der E-ID nutzbar sein wird. Weiter liegt für die Gegner auch die Vermutung nahe, dass durch den Zwang zur E-ID bei Online-Diensten (etwa zur Altersverifikation) das Internet ohne E-ID praktisch unbrauchbar wird.

Kurz: Viele der Gegner sind nicht grundsätzlich gegen die E-ID. Doch die Umsetzung und der geplante Umgang damit sind ihnen nach wie vor nicht sicher, transparent und zukunftstauglich genug. Der Kampf um die Stimmen und Argumente wird bis zur möglichen Abstimmung und darüber hinaus mit Sicherheit für viel Diskussionsstoff sorgen.

Die Public Beta der E-ID – ein Selbstversuch

Seit Anfang 2025 ist die Plattform Public Beta des Bundes online, über die eine Beta-Version der E-ID zu Testzwecken bereitsteht. Die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt, die Teilnahme ist für jeden möglich. Zu Testzwecken haben wir uns die Swiyu-App heruntergeladen und die wenigen Schritte durchgespielt, um eine Beta-E-ID zu bekommen. Vorweg: Allzu viel zum Ausprobieren gibt’s derzeit noch nicht, die ersten Schritte sowie das Look & Feel der App kann man sich mit der Beta aber gut und gerne anschauen, der Test nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Verfügbar ist die App für iOS und Android in den jeweiligen App Stores.

In einem ersten Schritt wird man mit den wichtigsten Informationen zur App und Sicherheit, etwa Infos zur dezentralen Datenhaltung, versorgt. Im Anschluss lässt sich ein Passwort setzen und auf Wunsch das biometrische Login (Gesichts- oder Fingerabdruck-Scan des Smartphones) aktivieren.

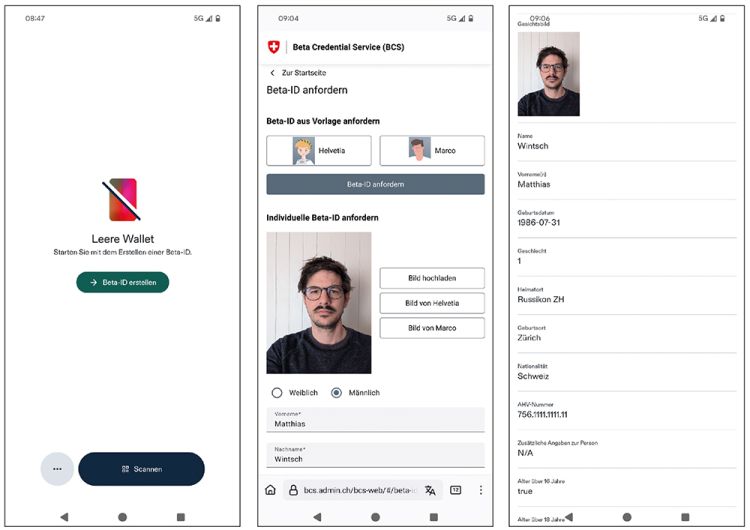

In der noch leeren Wallet-App kann nun eine Beta-ID erstellt werden. Hierfür wird man auf eine externe Website des Bundes weitergeleitet, auf der man alle für die ID notwendigen Daten eingeben und ein Bild hochladen kann. In der Praxis soll die Verifizierung der Identität dann mit einer kurzen Videoaufnahme vonstattengehen. Nach der Eingabe der Daten lässt sich die Beta-ID dann in die Swiyu-App integrieren und ist dort einsehbar.

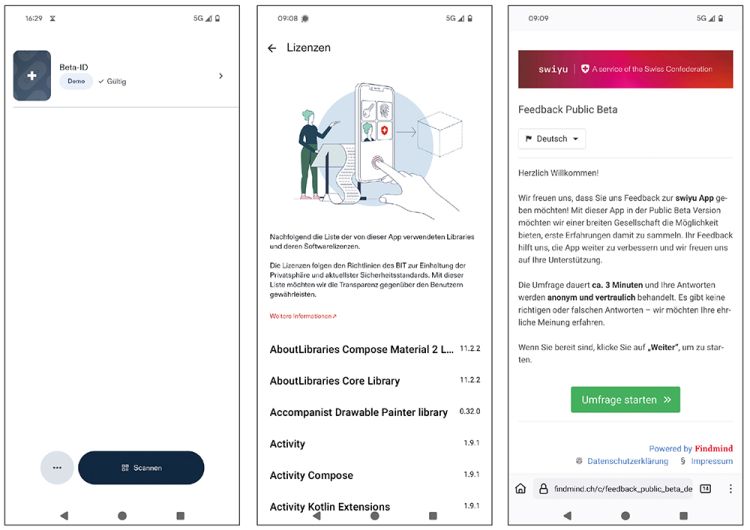

Weiter bietet die Beta der App Zugang zu grundlegenden Settings (Sprache und Security), Informationen wie den für die Entwicklung genutzten Lizenzen und dem Hilfebereich. Dazu gibt es via App Zugang zu einem Kontaktformular für Fragen sowie einem Feedback-Fragebogen.

Der Prozess, eine Beta-ID anzufordern, gestaltet sich in der App sehr einfach: Mit dem Klick auf den «Erstellen»-Button (links) wird man auf eine Website des Bundes weitergeleitet, wo man seine Daten eingeben und ein Bild hochladen kann (Mitte). Nach dem Import wird die ID mit allen Angaben in der App angezeigt (rechts). (Quelle: Swiss IT Magazine)

Bug-Bounty-Programm in Planung

Wie bereits angemerkt: Viel zu tun oder auszuprobieren gibt es in der Beta Stand heute noch nicht. Grundsätzlich macht die App aber eine recht gute Figur – die Usability ist zeitgemäss, die Informationen zugänglich. Man darf gespannt bleiben, wie die App weiterentwickelt wird und in welchen Formen der Bund die Öffentlichkeit an diesem Prozess teilhaben lässt.

Das laufende Jahr wird in jedem Fall entscheidend sein für die Zukunft der E-ID. Zum einen dürfte eine weitere Abstimmung anstehen, zweitens geht es aber auch für die Beta auf den Prüfstand. Noch 2025 will der Bund ein Bug-Bounty-Programm starten, mit dem ethische Hacker den aktuellen Stand der E-ID aus Security-Sicht einordnen können.

(win)

Nach der Datenerfassung wird im Haupt-Screen der Wallet-App Swiyu die Beta-ID aufgeführt (links). Weiter können über die Einstellungen alle Lizenzen eingesehen werden, welche verwendet werden (Mitte). Und natürlich bietet die App auch eine Feedback-Funktion, über die man an einer kurze Umfrage teilnehmen kann (rechts). (Quelle: Swiss IT Magazine)