Langfristig sollen Quantencomputer bei Problemen helfen, für die normale Computer extrem viel Zeit oder Rechenleistung bräuchten – zum Beispiel, wenn man das Verhalten von Molekülen genau berechnen, neue Materialien entwerfen oder sehr komplexe Abläufe optimal planen will. In der Realität scheitert der Schritt in die Praxis meist aber noch an einer Stelle: Sobald ein Quantensystem vergrössert werden soll, wird es kompliziert, teuer und es ist viel Spezialwissen notwendig. Tobias Sägesser, CTO und Co-Founder von

ZuriQ, sagt dazu: «Quantencomputer kann man zwar schon nutzen – über Cloud-Angebote oder auch kaufen –, aber die aktuellen Modelle können noch kaum Aufgaben lösen, die klassische Supercomputer nicht ebenfalls schaffen.» Für ZuriQ ist genau das der Ausgangspunkt der eigenen Entwicklung. Die entscheidende Arbeit beginnt dort, wo aus einem funktionierenden Laboraufbau eine praxistaugliche Plattform werden soll, die sich zuverlässig skalieren lässt – ohne dass der Aufwand pro zusätzlichem Baustein immer weiter steigt.

Aus der ETH in ein Startup

ZuriQ wurde 2024 aus der Trapped Ion Quantum Information Gruppe an der ETH Zürich rund um Professor Jonathan Home und Daniel Kienzler, Senior Scientist der Gruppe, gegründet. Hinter der Firma stehen drei Co-Founder mit klar verteilten Aufgaben. Pavel Hrmo führt als CEO das Unternehmen. Er bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung mit gefangenen Ionen mit – also mit einzelnen geladenen Atomen, die in Ionen-Quantencomputern als Recheneinheiten dienen – und hat in seiner Forschung intensiv mit Penning-Fallen gearbeitet, einer Ionenfalle, die ein starkes Magnetfeld mit statischen elektrischen Feldern kombiniert. Stationen hatte er unter anderem in London, Innsbruck und Zürich. Tobias Sägesser verantwortet als CTO das Engineering und den Aufbau der Systeme. Shreyans Jain ist CSO und verbindet Theorie und Experiment. Er entwickelte zentrale Grundlagen für grosse Ionengitter und baute frühe Versionen der neuen Architektur mit auf. Professor Jonathan Home begleitet das Unternehmen als akademischer Mentor.

Wie ressourcenintensiv das Feld ist, zeigte sich früh. Denn Quantenhardware startet nicht mit ein paar Laptops, sondern mit teuren Komponenten, einer aufwendigen Laborinfrastruktur und spezialisierten Teams. Viele Bauteile sind zudem Sonderanfertigungen – und bis sie zuverlässig zusammenspielen, braucht es mehrere Prototypen und Iterationen. Vor diesem Hintergrund war es für

ZuriQ entscheidend, früh Kapital zu sichern. Sägesser erzählt, dass bereits wenige Monate nach der Gründung ein erstes Termsheet für eine Finanzierungsrunde über 3,8 Millionen Franken vorlag.

Die Entdeckung, die ZuriQ auszeichnet

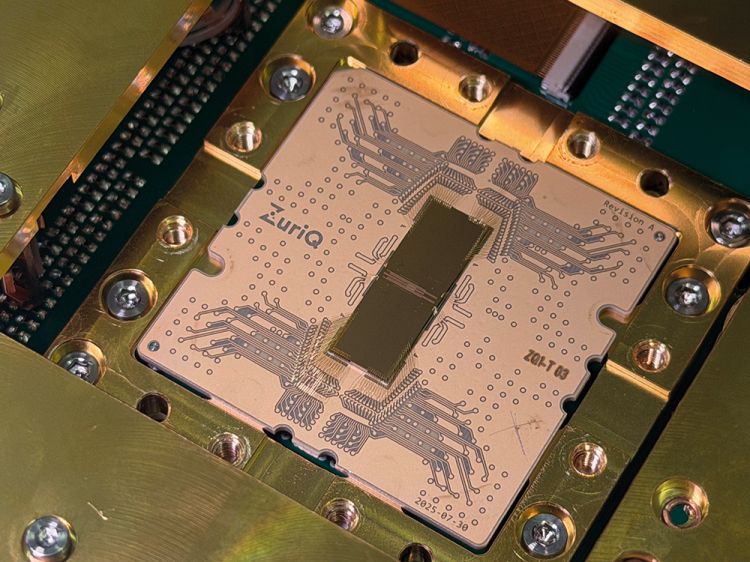

Das ZuriQ-Team hat eine neue Art gefunden, Ionen einzufangen und so zu steuern, dass sich grössere Systeme leichter aufbauen lassen sollen. Sägesser beschreibt diese Idee als Kern der Firma: «Wir haben an der ETH eine neue Methode entwickelt, wie man Ionen einfängt und kontrolliert – und wir glauben, dass diese Methode deutlich vielversprechender ist, um einen grossen und damit auch nützlichen Quantencomputer zu bauen. Diese Forschung haben wir an der ETH gemacht, und wir kommerzialisieren das jetzt als Start-up.» Die Methode ist zum Patent angemeldet und läuft derzeit durch die nationalen Phasen. Sie bildet das technische Fundament, auf dem die Firma ihre Prototypen aufbaut.

Grosse, etablierte Anbieter wie IonQ oder Quantinuum setzen ebenfalls auf Ionenfallen. Die eigene Innovation sind laut

ZuriQ aber nicht Ionenfallen an sich, sondern die Art und Weise, wie die Ionen gehalten und bewegt werden, wenn es statt um einige wenige um Tausende geht. Genau dort sehen die Gründer die grösste Hürde der Quantentechnologie – und genau an diesem Punkt soll ihr Ansatz die künftige Skalierung vereinfachen.

So funktioniert die Ionenfalle

Ionen sind geladene Atome, die in einem Ionen-Quantencomputer die entsprechenden Recheneinheiten bilden. Damit sie zum Einsatz kommen können, müssen sie aber stabil gefangen sein und gleichzeitig steuerbar bleiben, damit man sie für Rechenschritte zusammenbringen und wieder trennen kann. Bei wenigen Ionen ist das schon heute problemlos umsetzbar. Wenn es viele werden, wird das Organisieren und Verschieben aber schnell zum Engpass.

ZuriQ setzt auf sogenannte Penning-Mikrofallen. Vereinfacht bedeutet das: Ein starkes, gleichmässiges Magnetfeld hält das Ion zusammen mit statischen elektrischen Feldern in der Falle. Es kommt ohne die sonst üblichen schnell schwingenden Felder aus, die stören können.

Daraus ergibt sich ein wichtiger Vorteil: Auf einem mikrostrukturierten Chip sitzen viele Elektroden. Mit passenden Spannungen entstehen über dem Chip Fangstellen. Verändert man die Spannung, können sich diese Fangstellen verschieben. Das Start-up erklärt, dass sich die Anordnung sogar dreidimensional umstellen lässt. Damit könnten Ionen flexibler organisiert werden – was beim Skalieren ebenfalls entscheidend ist. Sägesser beschreibt den Kernunterschied als Kombination aus Chip und starkem Magnetfeld, die die freie Bewegung erst möglich mache.

Weniger Aufwand, weniger Leute, geringere Kosten

Skalierung ist in dieser Branche immer auch eine Frage von Geld und Teamgrösse. Sägesser macht die Einstiegshürden mit einem einfachen Beispiel greifbar: Ein Magnet koste eine halbe Million Franken. Dazu kämen Lasersysteme, Vakuumtechnik und weitere Infrastruktur – und vor allem Fachleute, die alles aufeinander abstimmen und stabil betreiben müssen. Wenn ein System grösser werde, steige der Aufwand für Feintuning also häufig mit: mehr Einstellungen, mehr mögliche Fehlerquellen, mehr Sonderlösungen. Damit wächst wiederum meist auch der Personalbedarf.

ZuriQ will zeigen, dass ein skalierungsfreundlicher Aufbau diese Kurve abflachen kann. Sägesser verweist darauf, dass andere Firmen für ähnliche Schritte sehr viel Geld und sehr viele Leute eingesetzt haben, während sein Team deutlich kleiner ist. Der Anspruch sei nicht, Quantenhardware billig zu machen, sondern Schritte so zu vereinfachen, dass sie wiederholbar werden und weniger Zusatzarbeit erzwingen, wenn die Anzahl der Recheneinheiten steigt. Deshalb wird nicht nur an der Falle gearbeitet, sondern auch daran, wie man ein System so baut, dass es stabil läuft und sich schneller reproduzieren lässt.

Der künftige Nutzen

Der Nutzen von Quantencomputern liegt nicht im alltäglichen Einsatz, sondern dort, wo Simulationen und Optimierungen heute besonders teuer sind. Sägesser sagt, ein Smartphone werde «wahrscheinlich nie» auf Quantenbasis funktionieren. Interessant werde die Technik jedoch bei Spezialaufgaben – vor allem in der Chemie und der Materialforschung. Das Start-up nennt hier besonders die Pharmaindustrie, weil dort Moleküle und Materialien eine zentrale Rolle spielen. Später kommen weitere Felder hinzu, etwa Kryptografie oder Optimierungsprobleme im Finanzbereich. Gespräche mit Industriepartnern laufen bereits, unter anderem mit Novartis. Auf der Zulieferseite nennt das Team Infineon als wichtigen Partner, auch weil Lieferketten für Chip-Entwicklung und Fertigung entscheidend sind.

Beim Weg zum Markt orientiert sich die Firma an einem Modell, das in der Branche verbreitet ist: Zunächst wird ein kleineres System über die Cloud zugänglich gemacht , sodass Nutzer Rechenzeit buchen können. Gleichzeitig rechnet

ZuriQ damit, dass Kunden oft Unterstützung brauchen, weil aus einer Fragestellung nicht automatisch ein Quantenalgorithmus wird. Deshalb baut das Team neben der Hardware auch Kompetenz in Theorie und Software auf und sieht Begleitung und Betreuung des Kunden als realistischen Teil des Wegs in die Anwendung. Je früher Firmen lernen, wie man solche Systeme nutzt, desto schneller können sie später profitieren, wenn die Hardware gross genug ist.

Das Gründerteam von links nach rechts: Tobias Sägesser (CTO), Shreyans Jain (CSO) und Pavel Hrmo (CEO). (Quelle: Zuriq)

Die nächsten Schritte

ZuriQ baut derzeit grössere Prototypen. Der nächste Schritt ist ein zentraler Prüfstein, weil er direkt die Kernbehauptung betrifft. Sägesser formuliert ihn so: «Wir wollen zeigen, dass wir mehr Ionen laden können – und dass das im Vergleich zur Konkurrenz einfacher geht.» Gelingt das, wäre ein wichtiger Beleg erbracht, dass die neue Ionenfalle nicht nur funktioniert, sondern den Ausbau tatsächlich erleichtert. Danach stehen weitere Bausteine an, die für nützliche Systeme nötig sind – unter anderem mehr Integration im Chip sowie der Ausbau des Software- und Theorieteils. Ziel ist es laut Sägesser, nicht nur mehr Ionen zu kontrollieren, sondern auch die Schritte zu standardisieren, die ein grösseres System im Alltag zuverlässig machen.

Langfristig ist die Zielmarke klar definiert: Das Team spricht von Tausenden bis Zehntausenden Ionen auf einem Chip, die so kontrolliert werden sollen, dass tatsächlich nützliche Quantenalgorithmen damit laufen können. Ob dieser Weg Früchte trägt, entscheidet sich daran, ob die neue Methode auch so skalierbar ist, wie angenommen. Wenn ja, könnte die Entdeckung der ETH-Forscher wegweisend sein, um Quantencomputer zu bauen, die den seit Jahren kursierenden Versprechen gerecht werden.

(dow)